★中古機購入アドバイス

動かして給油窓(透明のガラス質)から油が噴出すのを確認、

針棒を指で触れ、金属磨耗による油もれが少ない物を選ぶ。

ミシン台下のモーターも、電源入れて、音を確認。

ベアリングが傷むとシャリシャリとうるさい音がします、これは

避けましょう。また、クラッチ板の磨耗は差し支えないか聞いて

みましょう、ミシン本体に目が向きますが、モーターが駄目だと

余計な出費がかかりますので、必ず確認してください。

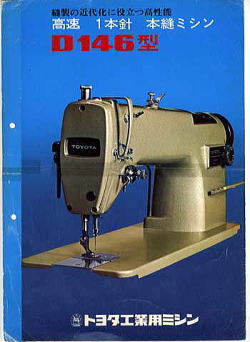

このミシンはトヨタの技術陣が研究し、

開発したものです。

斬新な色調・デザインと相俟ってあなたの工場の近代化をお約束します。

写真の天然色カタログのセールストーク。

今ではここまで言い切れませんね、近代化という言葉も聞かなくなりました。

このカタログも35年ぐらい前の古いものだと思います。

これはトヨタ工業用ミシン、あの自動車メーカーと同じ名称が使われてます、

トヨタの系列企業のアイシン精機製です。

このミシンの情報を調べようと、アイシン精機のホームページをみても家庭

用ミシンと刺繍機で縫製用の工業ミシンはありませんでした。縫製業が中国

やベトナムに移り、日本でのミシンの活躍の場がなくなると、かなりの数のミ

シンが中古ミシンとなって海を渡りました。彼らの第二の人生はさぞかし忙し

いんだろうなー。

このミシンとの出会いは、東京の品川でオリジナルプリントショップをしていた

頃でした、今からもう20年位前です。折ネームを付ける程度のことしか出来な

かった私でしたが、戸越商店街の今もあるのかなー、倉田ミシン商会のご主人

倉田さん(その当時70ぐらいだったと思う)が川崎の中ノ島あたりのYシャツ会社

がやめて本縫いミシンがあるということで、裁断機とD146を2台持ってきたのが

出会いでした。当時はちょうど、オリジナルが流行っていて、何とか自分で作っ

てみたかった。ナイロンブレーカーをバラバラにして、部品をしらべたり、洋装の

本を買ってきては読み、研究しました。朝9時から夜10時まで縫い続けました。

なにせ裏地つきのジャンパーを一人で120枚、ミシン刺繍も見よう見まねでやっ

てたんだから、今から考えると凄いなー、恐いなー、この時代、黒いナイロン

ジャンパーがめずらしく黒のツイル生地が品薄になってしまうぐらいでした。

現在は何でもある時代ですが、単色無地で以外と無いものもまだあります。

国内での衣料製造は難しいですが、ミシンと縫製は残していきたいです。

もしミシンでもやってみようかとお考えなら、工業ミシンもいいと思います。

テーブルの下にクラッチモーターという大きな交流モーターがあり、力が強く、

布送りもいいし、縫い目がきれいです。価格も中古で掘出し物の安いのが

あります。ただ使う場所がアパートの2階とかは振動の関係で無理です。

モーター音がブゥーンとします。1階でも防振ゴムを足に敷いたり、仕事中

はラジオをつけたり、工夫が必要です。まぁ、音のしないミシンはありません。

クラッチモーターとは車のオートマッチックみたいなもので、踏み板をゆっくり踏

むとゆっくり縫いはじめ、更に踏み込めば縫いが更に早くなります。ただ、プーリ

ー現象がないのでクラッチをすべらし、出始めをゆっくり動かすのが、初めはな

かなか難しい、グヮァーって、いきなり暴走っていう具合、でも踏み版から足を離

せば縫いが停まります。車と同じで1日でなれると思います。

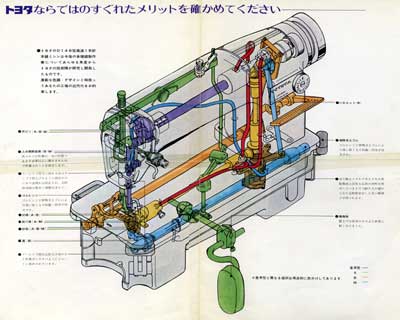

少しミシンの事を説明しましょう、右下にボタン型のスタートスイッチがON,OFFと

あります。工業ミシンは自動給油なので、本縫いミシンの本体の下に箱型の油

皿があり潤滑オイル(設置時入れる)がはいってます。タンクになってないので

大きく傾けると油がこぼれるので注意しましょう(右図のC部分)。

押さえ金具は右足で右にAを押せば上にあがります。Bはバックタックで返し縫

いがハンドルを下げると、簡単に出来るので便利です。押さえ金具などアタッチ

メントは豊富で、いろいろな縫い方ができます。大阪の富栄が現在でも豊富に

作ってます、他にもSUISEIやいろいろメーカーがあります。

私は戦後、高度成長期のミシンが好きです。非常に金属加工が良く出来ていて、

本体の鋳物が重くて金属そのもの、内部の金属加工も職人が丁寧に仕上げて

てる感じがいい!、それとミシンのメンテナンスが使っている人間でも可能。

近頃では電子制御のミシンもありますが、調子悪くなったら機械系か電気系の

基盤の専門的メンテナンスが必要、縫製は工賃安く便利なとこでは出来ない

産業なのだから、どうかなーと思います。

ジューキは電子制御でないタイプも作ってます。

このミシンは皮も縫えるし、汎用タイプです。

ちょっとやそっとではこわれませんよ。

SIMI-CHAN

しみチャンの怪しいミシン講義

第1話1本針本縫いミシン(トヨタD146型ミシン)の巻き

ここに紹介したアタッチメント以外にも、縫う物によっては便利なアタッチメント

が他にもたくさんあります。同じ過程を繰り返す場合や無いと縫えない物もあり

ます。定価が表示されてないので、値段は聞くことになります。

試して購入が難しいので、縫うのにこういう構造があったら便利だろうなーと

いう視点があると近いものを見つけられる思います。

ミシン屋さん(工業ミシン取り扱う)に相談するのが1番です。

メーカーはスイセイ工業株式会社と株式会社富栄商会ともに大阪です。

右側にジッパーなどあってもか

なり寄れます。

ただ、右と左が必要となります。

購入しましたが、うちではほとんど

使う機会がありません。

右細幅押え

スプリングガイド付き押せ

テフロン押え

ビニールコーテイング生地など押さえ金にピッタ

と接するものは下送りでは送りが困難な状態に

陥ります。

そこで登場するのが、金具中央に何と!

ローラーを装備したローラー自由押さえ金

(がね)SUISEI製があります。

進みます、進みまーす。

★ワンポイントアドバイス

皮やビニールは針板やミシンにもピッタと接し

て動こうとしません、そんな時は下に新聞紙を

敷いて一緒に縫いましょう。素材に関係なくうま

く縫えます。うちでは、他にもスクリーンプリント

の試し刷りにも使います。皮を縫うと新聞紙は、

ミシン目で切れますが、破れた新聞紙は回収

再生できますので、ゴミにはなりません。

もう1点、写真左は押え金部分が白いテフロン

素材で出来たテフロン押え、滑りやすくなって

ます。ただビニールコーティング生地には上の

ローラーのがいいですね。また、テフロンは

磨耗しやすいので、糸巻き時は押え金を必ず

上げてください。下げて巻くと送り歯で削れて

しまいます、金属製も同様です。

ローラー自由押え

細幅改造押え

ジッパーのステッチ用に細幅

(SUISEI製)を金属ヤスリで両

サイドをミシンの歯送りの幅に

削って調整、ステッチを縫う時

も便利です。作り方は仕上がり

サイズに細マジックでラインを

入れ、万力にはさんで金属ヤス

リで均一にゆっくり削り、仕上げ

は紙やすり(120番位)で磨くよう

に仕上げます。通常本縫いミシ

ンの送り歯は3枚送り歯でノコギ

リ型の歯が運動して生地を下送

りします。送り歯は地味な存在で

すが、多用する生地によっては

針板からの出具合調整が必要

です。(自分で調整可能です)

使いみちはいろいろありますが、袖とか肩口

など表側からステッチをするとき、縫いの段差

から2ミリ位のところを縫える押さえ金具です。

押さえの2枚の足がスプリングをバネに上下し

ます。厚い生地側は上がりその段差に合わせ

縫う事で、一定の幅で縫える仕掛けです。片

側段差という種類もあるのですが、段差を右と

固定されると、縫う向きが固定されます。右袖、

左袖と続く時、気にせず縫えるので便利です。

ただ段差のバネであまり強くないので、気を抜

くと踏み越えることがあります。

両段付き押え

下側左は押え金の後側

にも段差を想定した傾斜

越えがついてますが、右

ではありません。厚手の

返し縫いで逆進時、縫代

の段差で引っかかり、生

地がたまり、針を折ること

があります。スピードを上

げ縫うことがおおいので、

僕はできるなら左の押え

をおすすめします。

ソリみたいでしょう。

この押え金は一般的なもので通常これで縫います。写真から

すると同じに見えますが、縫うものによってはとっても不便な

面がでます。針が折れたり、曲がったりしてしまうこともありま

す。それは裏地つきのキルティングや厚手で起こります。

一般押え(両足長)

三巻押え

左の押え金は三巻押えです。左が富栄製、右が

SUISEI製です。バンダナの生地を5ミリ程に三折りして

して縫う時の、ジグ機能のある押え金具です。バンダナ

はこのSUISEIが使い易いです。目打ちで送りやすい

からです。ただ、残念ながら心棒付きは現在、製造して

ません。アタッチメントはミシン屋さんが中古機買取りの

時一緒に引き取ることが多いので、廃盤でも運よければ

あると思います。また、この下側を仕上がりサイズに平ら

な溝を削りますと、返し縫いが出来るのです(内緒)。

SIMI-CHAN

しみチャンの怪しいミシン講義

第2話本縫いミシン用アタッチメント

押え自体に板バネ式の爪ガイドが仕込まれた

押え。通常のガイド定規では寄れない所まで

正確によれます。

使い道はいろいろですが、時たま小物のバッグ

を縫う時、内側の縫い合せをナイロンテープ2つ

折りにしてカバーする時使ってます。

ニット生地を縫う場合、縫い糸の

スパン糸がニット生地と絡み、針

上げと同時に針が生地を持ち上げ

て目飛びが発生し易くなります。

写真中央に生地が持ち上がらな

いように金属羽根が飛び出ている

のがニット用です。

ちょっとしたことで、いろんなこと

が起こります。ミシンテーブルは

できるなら水平器で水平をとった

方が良いと思います。オイル系統

や糸の運びまで水平と重力を考え

作られてるからだとおもいます。

ニット用押え